Les imperfections de la concurrence

La défaillance de la concurrence du marché provient du faible nombre des participants au mécanisme de marché. La situation de concurrence pure et parfaite n’existe pas dans la réalité économique. Le plus souvent soit le marché est en situation de monopole (un seul vendeur) soit il est en situation d’oligopole (un petit nombre de vendeur). La cause fondamentale de la naissance des monopoles est la barrière à l’entré : le monopole ou l’oligopole reste l’unique vendeur car les autres concurrences ne peuvent ni y entrer ni le concurrencer. Les origines de cette barrière sont : les ressources spécifiques détenues par ces monopoles et oligopoles, le contrôle des autres firmes sur le marché, le coût de production etc…

Cette imperfection de la concurrence nuit non seulement aux consommateurs mais aussi ce renchérissement des prix effectués par le monopole et l’oligopole réduit l’activité totale du secteur en limitant les quantités de produit vendues. Pour y remédier, nombreux sont les moyens d’action que l’Etat peut employer : la réglementation des monopoles dits « naturelles », l’adoption des lois anti-trust, le contrôle des concentrations ou encore la mise en place de sanctions financières en cas d’abus de position dominante et la propriété publique.

L’Etat, un acteur économique

Comme moyen de politique économique, le secteur public possède bon nombre d’instruments pour stabiliser l’activité économique dont leur usage ne peut cependant être effectué en même temps car ils ne sont pas toujours compatibles. Le budget de l’État est l’instrument par excellence, puisque son action peut être directe, par le biais des dépenses publiques au sens large, ou indirecte, par l’action des prélèvements obligatoires (les impôts, les cotisations sociales etc…). La monnaie est un autre instrument de la politique économique; par exemple en favorisant l’octroi de crédits bonifiés à tel acteur ou tel autre, l’État pouvait orienter les moyens de financement vers une activité plutôt qu’une autre. Il existe de nombreuses politiques économiques mais en fait, elles se divisent en général en deux grandes catégories : les politiques structurelles et les politiques conjoncturelles dont ses objectifs principaux sont au nombre de quatre qui est déjà mentionnés plus haut: la croissance économique qui est mesurée par le taux de croissance du PIB ; le plein emploi évalué par le taux de chômage ; la stabilité des prix traduite par le taux d’inflation ; l’équilibre des comptes extérieurs indiqué par le solde de la balance des paiements.

Les contraintes pratiques de l’intervention publique

A part les limites théoriques de l’intervention étatique faites par les théoriciens de la nouvelle théorie de l’économie publique (les publics choices), il y a également d’autres contraintes liées à la fois à la nature centralisée des décisions prises par l’Etat et à l’imperfection de l’information dont il dispose qui compliquent considérablement la mise en pratique des politiques publiques.

La centralisation des décisions : Les décisions de l’Etat sont centralisées c’est-à-dire que ceux qui sont dictées au sein des administrations centrales et les administrations locales ne font que les appliquer.

Ces décisions centralisées sont de nature collective. Ce caractère centralisé de sa décision peut aboutir à un manque de discernement dans l’identification des meilleurs projets, méthodes et innovations. Par rapport à l’Etat, le marché avait plus d’avantages en matière d’information économique véhiculée par les prix mais aussi il impose une forme de sélection des techniques efficaces à travers un processus d’essaie et d’erreur successifs.

Le caractère immensément centralisé de l’Etat est à l’origine de son inefficacité, par exemple les échecs retentissant rencontrés dans certains projets industriels publics faute de plan de calcul ou bien dû aux caractéristiques techniques qui ne correspondent pas à la demande du marché. Contrairement à celles du marché, les innovations choisies par l’Etat ne sont pas soumis à la sélection naturelle puisque la nature publique de leur financement leur permet d’échapper à l’impératif de rentabilité qui caractérise les entreprises du secteur privé.

Nature imparfaite de l’information : Le secteur public, tout comme le marché connait cette question d’asymétrie d’information. Cette dernière est non seulement source de défaillance de l’Etat, elle entrave également la capacité d’intervention de l’Etat. Il existe deux types d’asymétrie d’information connu dans le domaine public : asymétrie d’information dans les relations entre l’Etat et les citoyens et asymétrie d’information entre l’Etat et ses agents.

Les biens publics

A la différence des biens privés, les biens publics présentent deux caractéristiques biens distinctes : la non rivalité et la non exclusivité. Le non rivalité veut dire que la consommation d’un bien par un individu ne diminue pas l’usage de ce bien pour un autre individu. Le non exclusivité se traduit par le fait qu’il n’est pas possible d’empêcher une personne à consommer un bien.

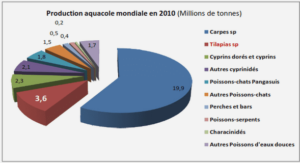

Un bien est alors dit public « pur » s’il n’est ni exclu-able ni rival. Dans le cas contraire, le bien est dit privé. Toute fois, il existe des biens qui sont rivaux mais exclu-ables, on les appelle des «ressources communes». Par exemple, les poissons dans l’océan : lorsque quelqu’un en attrape un, il en reste moins pour les autres pêcheurs. En outre, lorsqu’un bien est exclu-able mais non rival, il s’agit d’un exemple de monopole naturel.

Le problème de passager clandestin : La question posée est de savoir si le marché peut produire un bien public pur de manière efficace. La propriété de non exclusion engendre l’incapacité de l’offre privé à satisfaire la demande pour ce type de bien. Pourquoi un consommateur accepterait-il de payer un prix pour un bien qu’il peut consommer gratuitement ?

Le fait qu’un individu n’ait pas intérêt à acquitter un droit d’entrée pour un service dont il ne peut être exclu porte le nom de « phénomène de passager clandestin ». Une entreprise privée ne peut alors parvenir à couvrir les coûts de fabrication du bien public, et cela condamne à la faillite l’entreprise qui songerait à tenter l’aventure. Ce raisonnement particulièrement simple amène donc à la conclusion provisoire que le secteur privé n’est pas en mesure d’offrir ce type de bien qui offre un exemple type de défaillance du marché.

Un autre acteur doit donc se substituer à l’initiative privée : l’Etat, c’est lui seul qui peut surmonter ce phénomène soit en produisant lui-même le bien public, soit en prélevant une taxe sur les usagers du bien public.

Les biens publics financés : Même ceux qui sont pro-libéral ont reconnu que l’Etat doit intervenir pour financer et produire les fonctions régaliennes de l’Etat (police, justice, défense nationale et monnaie). Ces fonctions sont non seulement des biens publics purs mais aussi le monopole public sur la réalisation de ces fonctions qui constitue une condition du respect de l’Etat de droit. Outre ces fonctions régaliennes, il existe encore d’autres types de biens publics qui doivent être financés par le service public tels que les infrastructures de l’aménagement du territoire (comme les routes, les bâtiments publics, les voies ferrés…), la recherche (vu que la connaissance est un bien public, certaines entreprises ne font pas de recherche mais adoptent le phénomène de passagers clandestin en profitant tout simplement de la recherche faite par les autres).

A côté de ces biens publics purs, il y a d’autres services tels que : la santé, l’éducation… qui sont financés, pour la plus part de temps, par le secteur privé dont leur accès est de plus en plus restreint du fait de l’existence de passager clandestin. L’Etat a décidé de financé ces services grâce aux externalités positives qu’ils apportent. Prenons par exemple l’éducation : une population plus qualifiée est plus productive et contribue activement à la vie démocratique. Cela entraine un effet externe positif sur la société. En plus, si l’éducation est entièrement privé, ce service serait de moins en moins accessible aux pauvres et entrainerait une importante inégalité sociale.

La lutte contre la pauvreté, un bien public : Les défenseurs des programmes de lutte contre la pauvreté affirment que cette lutte est un bien public. Les économistes s’opposent à l’intervention de l’Etat dans la lutte contre la pauvreté. Cependant, le service privé ne peut éradiquer cette dernière à cause de son ampleur. Bon nombre des programmes de services publics sont des programmes pour la lutte contre la liberté. Ces programmes sont financés par l’imposition des riches dans le but d’aider ceux qui sont plus démunis. Avec ce système d’imposition, tout le monde y gagne vu que les pauvres peuvent jouir d’une meilleure vie et les riches seront plus à l’aise de vivre dans une société moins de pauvreté.

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I : Approches théoriques du choix entre libéralisme et de l’interventionnisme économiques

Chapitre I : les fondements de l’ intervention Etatique

Section I : Palliation des défaillances du marché et correction de la rationalité limitée

A. Les défaillances du marché

1. Les externalités

2. Les biens publics

3. Les asymétries d’informations

4. Les imperfections de la concurrence

B. La correction de la rationalité limitée

1. Les biais cognitifs

2. L’incohérence temporelle

Section II : L’Etat : un acteur économique et sa place dans la réduction des inégalités

A. L’Etat, un acteur économique

1. Les politiques conjoncturelles

2. Les politiques structurelles

B. Réduction des inégalités

1. Réduction en matière de ressources

2. Dans les autres domaines : les capabilités d’Amartya Sen

Chapitre II : Conception libérale : limites critiques de l’intervention publique

Section I : Les limites théories de l’intervention publique

A. Les imperfections du choix collectifs et les crédibilités des politiques publiques

1. Les imperfections du choix collectif

2. Crédibilités des politiques publiques

B. l’Etat, un agent nécessairement sous optimal

1. Critiques concernant les externalités

2. Critique concernant les biens collectifs

3. Critiques concernant le monopole

Section II: les contraintes pratiques de l’intervention publique et les défaillances de l’Etat

A. Les contraintes pratiques de l’intervention publique

1. La centralisation des décisions

2. Nature imparfaite de l’information

B. Les défaillances de l’Etat

1. L’Etat, un agent rationnel influencé par des groupes de pressions

2. Une politique de redistribution dépendante de l’électeur médian

3. La perte de la légitimité de l’Etat

PARTIE II : Etat, secteur privé : acteurs important pour le développement de Madagascar ; difficultés

Chapitre I : Madagascar sous le régime libéral, réalité économique ainsi que les interventions publiques

Section I : Le régime libéral malgache à partir des années 80 et Survol succincte de la situation économique actuelle

A. Le désengagement de l’Etat à Madagascar

1. Fondement du désengagement de l’Etat

2. Les principes de développement industriel

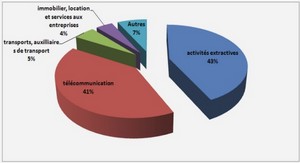

3. Résultats de la politique industrielle

4. Limites du désengagement étatique

B. Situation économique récente à Madagascar

1. Croissance économique

2. Pauvreté et inégalité sous l’angle économique

Section II : Etat : fonctions, domaines d’intervention et politiques économiques

A. Les fonctions de l’Etat dans le domaine social

1. La défense nationale et l’ordre public

2. La santé publique

3. L’assurance et la protection sociale

4. L’intervention de l’Etat malgache face aux externalités

B. Rôle du secteur public dans le domaine économique

1. La stabilité macroéconomique

2. Coordination des activités du secteur privé

3. Promotion de marché et renforcement des filières

Chapitre II : Contraintes de l’Etat malgache, le rôle joué par le secteur privé : les ONG et recommandations pour surmonter les problèmes

Section I : Les contraintes de L’Etat à Madagascar

A. Les problèmes institutionnels

1. Poids grandissant de l’appareil exécutif et des élites politiques et financières

2. Problèmes de décentralisation

3. Problèmes de corruption

B. Les problèmes économiques

1. Conséquences de l’instabilité politique

2. La dépendance à l’aide extérieur

3. Le manque de contrôle de la gestion du budget de l’Etat

Section II: le rôle joué par le secteur privé : les ONG et recommandations pour surmonter les

problèmes

A. Le rôle joué par les ONG

1. Fonctions et domaines d’intervention

2. Les sources de financement des ONG/Associations : structure et évolution

3. Limite des ONG

B. Recommandations pour surmonter les problèmes

1. Bonne gouvernance

2. Recommandations aux problèmes économiques du secteur public

3. Redynamisation et accroissement des secteurs privés

CONCLUSION