PROPRIETES ET MECANISMES DES SYSTEMES BIOLOGIQUES

L’HEREDITE ET LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE GENETIQUE

PRINCIPES DE L’HEREDITE

Nous venons de voir que l’entité la plus simple du vivant est la cellule. Tous les êtres vivants sont constitués d’au moins une cellule. Un organisme constitué d’une cellule unique sera dit unicellulaire, par opposition aux organismes pluricellulaires. Tous les êtres unicellulaires donnent une descendance unicellulaire, et de la même manière tous les êtres pluricellulaires ont une descendance constituée d’organismes pluricellulaires.

Et trivialement, on ajoutera que les représentants d’une espèce donnée ne donnent naissance qu’à des descendants de la même espèce. L’observation peut même s’affiner au regard de caractères plus précis.

C’est ce qui permit à Gregor Mendel de concevoir les bases de la génétique. Ce moine qui se passionnait pour la botanique avait observé que féconder des plans de pois jaunes et ridés avec du pollen issu de plans similaires donnait des plans aux mêmes caractéristiques, alors que féconder ces mêmes plans avec du pollen issu de plans de pois verts et lisses donnait des plans de pois verts et lisses.

Il poussa même l’observation en constatant qu’apparier ces derniers plans de pois donnait pour un quart des plans de pois jaunes et ridés et pour trois quart des plans de pois lisses et verts. À travers ces observations, il posa les règles de génétique qui sont aujourd’hui connues sous le nom de génétique mendélienne et il énonça le principe d’hybridation. Ceci permit d’expliquer ce qui était considéré comme des bizarreries, tel par exemple le mulet, stérile, issu de l’accouplement d’un âne et un cheval.

Il manquait la compréhension du support de cette information génétique pour finir de comprendre le fonctionnement de l’hérédité. Il fallut plusieurs développements successifs pour en arriver là. La découverte des cellules et de leur mode de multiplication, la découverte de la chimie des cellules, l’identification de la molécule d’ADN et la caractérisation de la structure de l’ADN figurent parmi les plus importantes.

On sait aujourd’hui que l’hérédité se fait grâce à la transmission de patrimoine génétique. Chez les organismes unicellulaires qui se reproduisent en se divisant, il y a d’abord copie du génome pour que chaque cellule fille puisse hériter d’une version, on parle de reproduction asexuée.

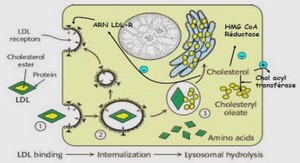

Par opposition, chez les organismes supérieurs qui recourent à la reproduction sexuée, il y a production de gamètes* qui ne portent que la moitié de l’information génétique, le nouvel individu est formé lors de la fécondation qui met en commun la moitié du patrimoine génétique obtenu du gamète mâle et la moitié du génome donné par le gamète femelle. Les gamètes sont aussi appelés cellules sexuelles. Les expériences de Mendel avaient commencé à mettre en évidence une relation de dominance de certains caractères sur d’autres.

Là encore, seules les technologies modernes permettent d’entrevoir toute la complexité des mécanismes qui régissent la dominance ou la récessivité d’un caractère. Nous n’entrerons pas dans les détails mais nous préciserons que la régulation de l’expression de l’un ou l’autre caractère se fait par des interactions chimiques qui ont lieu au sein de la cellule, ou par le biais de modifications chimiques sur l’ADN qui permettent de moduler l’expression de certains caractères.

Tous les mécanismes en jeu sont encore loin d’avoir dévoilé toute leur subtilité, aussi pour la suite de ces travaux nous ne considèrerons que les règles de base de la génétique, qui suffisent pour expliquer qu’un individu d’une espèce donnée donne naissance à un individu de même espèce, et que la modification subie par un individu au cours de sa vie ne se transmet pas à sa descendance.

On sait certains caractères dominants, c’est-à-dire qu’ils s’expriment en tous cas, d’autres sont récessifs, ils ne s’expriment que s’il existe chez un individu deux copies du caractère. Lorsque les deux copies sont légèrement différentes, le caractère dominant s’exprime, si les deux caractères sont dominants, ils peuvent s’exprimer dans le même temps. Il peut donc y avoir de subtiles nuances entre les ascendants et les descendants. On parle de génotype* pour décrire les caractères génétiques portés par un individu, et de phénotype* l’ensemble des caractères exprimés par un individu.

Par exemple, chez les humains, le gène « œil bleu » est un caractère récessif. Un individu ne peut avoir les yeux bleus que s’il porte deux copies du gène « œil bleu », par déduction, il hérite de ce caractère de chacun de ses parents. Ce qui signifie que chaque parent portait au moins une copie du gène « œil bleu ». Chacun des parents portait au moins une copie du gène œil bleu, mais l’autre version du gène qu’ils possédaient ne peut être déduite. Chaque parent peut ainsi être porteur du gène « œil bleu » en deux exemplaires, et il a alors les yeux bleus, ou il peut porter le gène « œil foncé » et auquel cas, il a les yeux foncés.

Ainsi, un couple aux yeux bleus ne peut avoir que des enfants aux yeux bleus, alors qu’un couple aux yeux foncés peut avoir des enfants aux yeux clairs ou aux yeux foncés selon les gènes dont eux-mêmes sont porteurs. Lorsque les deux versions du gène sont les mêmes on parle d’homozygotie*. Un individu qui a le caractère « œil bleu » est homozygote* sur ce caractère puisqu’il porte nécessairement deux copies du gène « œil bleu ».

Par opposition, lorsque les deux copies d’un gène sont différentes, on parle d’hétérozygotie*. Lorsque plusieurs versions d’un gène existent, on parle de polymorphisme. Chaque version d’un gène sera appelé allèle*, et un individu avec ses caractéristiques sera appelé variant. Le polymorphisme est important dans la mesure où cela