L’ASSEMBLAGE DES COMMUNAUTÉS

D’HERBACÉES

Histoire et développement de l’écologie des communautés

La nature a toujours exercé une attraction particulière sur les humains. Très tôt déjà, le besoin d’identifier, de caractériser et d’inventorier les différentes espèces qui nous entourent a été ressenti; Historia animalium (Aristotélēs, 384-322 av. J.C.) et Historia Plantarum (Théophrastos, 372-287 av. J.C.) sont les premières œuvres connues sur le sujet. Aujourd’hui, le besoin de simplement caractériser notre entourage biotique a fait place au besoin de comprendre les processus et les facteurs causant les patrons observés en nature et de prédire les changements futurs de ces patrons. Ce savoir est d’une importance de plus en plus grande dans nos sociétés contemporaines puisqu’il nous est essentiel afin de protéger et d’exploiter de façon adéquate et efficace nos ressources naturelles. Le domaine de l’écologie des communautés se consacre à la recherche de réponses à ces questions. Il n’existe encore aucune définition fixe et universelle pour le concept de communauté, mais une définition générale peut être formulée comme suit: Une communauté est un assemblage d’espèces partageant le même espace en même temps et interagissant ensemble (Begon et al., 2006). Par contre, toute définition de temps et d’espace est arbitraire et contextedépendante, ce qui fait que le terme « communauté » peut prendre plusieurs sens différents dans l’écologie des communautés contemporaine (Mittelbach, 2012). Pour passer des travaux de Théophrastos au niveau de connaissance actuel dans le domaine de l’écologie des communautés, il a fallu plus de deux millénaires durant lesquels la discipline ne s’est développée que lentement. C’est au courant du XIXe siècle que la 2 perception de la distribution des espèces a pris un tournant décisif dans le monde scientifique. Le grand explorateur et scientifique Alexander von Humboldt fut un des précurseurs de ce changement. Célèbre pour son exploration de l’Amérique latine et son approche holistique de l’univers, du monde et de la nature, il publia de nombreux ouvrages tout au long de la première moitié du XIXe siècle, notamment un essai sur la distribution géographique des plantes et les différents types de communauté qui en résultent (von Humboldt et Bonpland, 1805). De telles observations sur les différents patrons de diversité, de distribution et d’abondance des espèces le long de gradients environnementaux ont mené les naturalistes Charles R. Darwin et Alfred R. Wallace à développer la célèbre théorie de la sélection naturelle des espèces (Darwin et Wallace, 1858). Ceci constitua la pierre angulaire sur laquelle s’appuient encore aujourd’hui les disciplines de l’écologie des populations et des communautés. C’est durant cette même époque que le terme même d’écologie (ou plutôt « Oecologie ») fut officiellement introduit par Ernst Haeckel qui reconnut déjà l’intérêt de cette nouvelle discipline dont l’objectif est de comprendre les relations entre les organismes vivants et leur environnement (Haeckel, 1866). À l’aide d’expériences semi-contrôlées, les écologues ont en même temps commencé à comprendre de façon plus précise et plus complète les patrons de distribution des espèces en relation avec différentes conditions environnementales. Un exemple est « The Park Grass Experiment ui a été lancée en 1856 à Rothamsted, Angleterre, et qui dure encore aujourd’hui, ce qui en fait la plus longue expérience du monde en écologie (Silvertown et al., 2006). Le but premier de cette expérience était à caractère agronomique, voulant déterminer l’effet de la fertilisation artificielle sur différentes espèces herbacées prairiales (Lawes et Gilbert, 1859). Alors que les traitements ont continué à être appliqués et que les changements des communautés des différentes parcelles étaient documentés à chaque année, ce projet s’est révélé être une source d’information aussi profonde que variée pour le domaine de l’écologie des communautés et ce, pendant plus d’un siècle (les contributions scientifiques du Park Grass Experiment sont résumées dans Silvertown et al., 2006)Cependant, au début de l’écologie des communautés, une expérience à grande échelle comme le Park Grass Experiment était l’exception plutôt que la règle et ce sont surtout des études fondées sur l’observation qui dominaient. Celles-ci ont éventuellement menées au développement de théories toujours de plus en plus complètes et générales sur les associations entre l’environnement et la présence des espèces. De bons exemples sont les travaux d’Andreas F. W. Schimper (Schimper, 1898), qui démontrent des liens entre les divers besoins physiologiques des plantes et leur distribution géographique, et ceux d’Eugenius Warming (Warming et Vahl, 1909), qui présentent les grands biomes de la planète et décrivent comment, à travers ces biomes, différentes espèces de plantes se sont adaptées de façon similaire à des conditions défavorables similaires comme par exemple la sécheresse. Par la suite, Frederic E. Clements a développé ses travaux sur la succession des communautés végétales vers un climax particulier et fixe selon des conditions environnementales spécifiques (Clements, 1916; Weaver et Clements, 1938). Dans ces travaux, la communauté est considérée comme un organisme complexe en développement vers un état fixe et constitue donc l’unité d’observation. Cette vision «fixe» des communautés a cependant été critiquée par plusieurs écologues, notamment Henry A. Gleason et William S. Cooper, qui démontrent une réticence à conceptualiser de manière stricte le développement des communautés comme le fait Clements. Ils développent tous deux une vision individualiste des communautés qui se rapproche plus de la vision contemporaine, où chaque espèce est sujette à ses propres contraintes de colonisation et de distribution et où un grand nombre de facteurs sont susceptibles d’influencer la succession, qui elle-même n’est pas un processus fixe (Cooper, 1926; Gleason, 1926, 1927). Arthur G. Tansley (1935) critique avec ferveur à la fois la sémantique utilisée par Clements et par Cooper. Alors que ces derniers se concentrent sur la sphère biotique, Tansley propose pour la première fois le concept d’écosystème en soulignant l’importance en écologie de considérer à la fois les facteurs biotiques, les facteurs abiotiques et leurs échanges pour comprendre les patrons observés. Josias Braun-Blanquet a quant à lui apporté une précieuse contribution à notre façon d’analyser les communautés végétales et de quantifier et classifier leur structure (Braun-Blanquet et al., 1932). Ces premières descriptions des relations entre la structure des communautés – c’est-à-dire les espèces qu’on y retrouve et leurs abondances – et les variables environnementales ainsi que la théorie de la sélection naturelle ont donc permis de commencer à comprendre les patrons observés et à identifier les processus qui en sont responsables. L’étape suivante a été l’élaboration de techniques et de modèles plus spécifiques, permettant de lier quantitativement l’environnement des espèces et leur distribution. Par exemple, la description mathématique du concept de sélection par l’environnement biotique, c’est-àdire les interactions entre différentes espèces (Lotka, 1925; Volterra, 1931), a donné naissance aux équations bien connues de Lotka-Volterra permettant de prédire l’effet des interactions inter-espèces sur le taux de croissance d’une population particulière. Un autre exemple sont les travaux de Whittaker (1956), découlant des idées de Gleason et Tansley et portant sur la visualisation graphique et la comparaison de la structure d’une communauté d’arbres le long de différents gradients environnementaux. En parallèle avec ces nouveaux développements, la modélisation statistique de la distribution d’abondance des espèces (DAE) a vu le jour (Fisher et al., 1943), une discipline ayant un grand potentiel pour nous permettre de mieux comprendre les mécanismes structurant les communautés (McGill et al., 2007). Dans une communauté, on trouve toujours un grand nombre d’espèces rares et peu d’espèces communes et ceci constitue une des rares lois universelles en écologie (McGill et al., 2007). C’est donc dans les années 1940 – à l’exception de Motomura (1932), disponible uniquement en japonais à l’époque – que les écologues ont commencé à observer que la DAE pouvait être approximée avec succès à partir d’une fonction mathématique. En représentant dans un histogramme le nombre d’espèces dans chaque classe d’abondance (nombre d’individus par espèces) d’une communauté, Sir Ronald Fisher et ses collègues ont donc observé que les DAE suivaient une distribution logarithmique (Fig. 1.1A), où les classes d’abondance les plus faibles ont toujours le plus grand nombre d’espèces (Fisher et al., 1943). Cependant, Frank W. Preston postula qu’à mesure que l’effort d’échantillonnage augmente, c’est-à-dire que la chance d’échantillonner les espèces les plus rares augmente, la DAE suivra plutôt 5 une distribution log-normale (Fig. 1.1B; Preston, 1948). Ces premiers modèles de DAE se sont au début développés sans considération des mécanismes responsables de la forme des distributions observées, le but étant seulement de les caractériser mathématiquement (Hubbell, 2001). Très vite par contre, un autre type de modèle de DAE s’est développé, intégrant les notions d’immigration, de naissance et de mortalité (Hubbell, 2001; Kendall, 1948). Aujourd’hui, les DAE sont toujours très explorées et quatre types de modèles de DAE, en plus des modèles purement statistiques, ont été développés pour tenter de comprendre les mécanismes qui en sont responsables: processus de spéciation, dynamiques des populations, partitionnement des niches et distribution spatiale (voir McGill et al., 2007 pour les détails et des exemples de ces différents types de modèles). Un problème potentiel des modèles de DAE est le fait que plusieurs d’entre eux ne font que prédire la forme creuse typique de la DAE, ce qui les rend infalsifiables (McGill et al., 2007). Selon McGill et al., la théorie neutre (Hubbell, 2001) résout en partie ce problème en travaillant d’abord avec une série de suppositions desquelles on peut dériver non seulement une DAE, mais aussi plusieurs autres patrons écologiques. Cette théorie sera discutée de façon plus 6 détaillée plus loin, mais disons simplement ici que sa supposition de base la plus frappante est la complète équivalence entre les différentes espèces d’une communauté, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de partitionnement de niche ni d’occupation optimale d’une niche puisque chaque espèce est écologiquement équivalente. Au final, peu importe le type de modèle utilisé pour modéliser les DAE, l’intégration de gradients environnementaux dans les analyses, que ce soient des gradients spatiaux ou temporels, est une perspective prometteuse et essentielle pour l’avancement du domaine d’étude des DAE (McGill et al., 2007). Effectivement, l’environnement est depuis toujours reconnu comme un facteur important à considérer en écologie. Le concept de niche écologique est d’ailleurs entièrement basé sur les relations entre les organismes et leur environnement, quoiqu’il puisse être vu sous deux angles différents. D’un côté la niche d’un organisme peut être définie comme son rôle écologique, c’est-à-dire la façon dont il modifie son environnement et la disponibilité des ressources dans son habitat (Elton, 1937). De l’autre côté, la niche d’un organisme est plutôt définie comme ses besoins écologiques pour survivre (Grinnell, 1917). Sauf avis contraire, dans cette thèse je travaillerai avec la deuxième définition et ici une différence doit être faite entre la niche fondamentale, considérant seulement l’environnement abiotique, et la niche réalisée, considérant en plus les interactions interspécifiques comme la compétition (Hutchinson, 1957). Dans le concept de partitionnement des niches écologiques, on suppose donc que différentes espèces auront des exigences différentes quant aux ressources nécessaires à leur survie et des mécanismes différents pour acquérir ces ressources, leur permettant de coexister. Ce concept, initialement abordé par Darwin et Wallace (1858), représente une des perspectives principales pour non seulement expliquer les distributions d’abondance des espèces observées (MacArthur, 1957), mais aussi certains autres patrons écologiques. Un exemple est la relation entre productivité primaire nette et richesse spécifique. Effectivement, l’hypothèse est qu’à long terme, les différences de niche entre espèces permettraient une utilisation plus complète et efficace des ressources limitantes (comme l’azote du sol), ce qui en retour affecterait à la hausse la productivité 7 d’un site (Fargione et al., 2007; Loreau et Hector, 2001; Marquard et al., 2009). Il faut cependant noter que cette hypothèse n’est pas la seule tentant d’expliquer la relation productivité-diversité. L’alternative principale est l’effet d’échantillonnage, stipulant qu’avec l’augmentation de la diversité, la chance d’avoir des espèces très productives dominant la communauté augmente aussi, ce qui expliquerait pourquoi la productivité et la diversité sont positivement corrélées (Aarssen, 1997; Huston, 1997; Loreau et Hector, 2001). L’étude de l’écologie des communautés a donc évolué vers des concepts de plus en plus complexes et/ou complets pour tenter d’expliquer et prédire, étant donné des conditions environnementales particulières, la structure d’une communauté locale. Cependant, avant d’aller beaucoup plus loin dans la modélisation de l’écologie des communautés, deux points importants méritent d’être présentés ici et décrits plus en détails: le passage de l’identité taxonomique à l’identité fonctionnelle et, découlant de ce passage, l’importance de travailler dans un contexte de gradients environnementaux. De plus, bien que plusieurs des exemples cités ci-dessus et ci-dessous puissent s’appliquer aussi bien aux communautés animales qu’aux communautés végétales, dans le cadre de cette thèse, je me concentrerai principalement sur la littérature portant sur les plantes.

De l’identité taxonomique à l’identité fonctionnelle

Un trait fonctionnel est défini comme étant: « […] any morphological, physiological or phenological feature measurable at the individual level, from the cell to the whole-organism level, without reference to the environment or any other level of organization. » (Violle et al., 2007). 8 Un trait devrait aussi refléter une adaptation aux conditions environnementales, c’est-à-dire sa valeur sélective (Violle et al., 2007). Cette relation entre trait et adaptation permet donc en principe d’identifier la niche écologique d’un individu, c’est-à-dire les conditions environnementales requises à sa survie et à son succès reproducteur (Hutchinson, 1957), à partir de la valeur de ses traits fonctionnels (Tilman, 2004; Violle et Jiang, 2009). Il est cependant important de noter que ces relations sont plus souvent inférées que démontrées dans la littérature, ce qui est un problème réel en écologie fonctionnelle (Shipley et al., 2015) qui sera discuté plus loin. Néanmoins, le rôle inhérent de ces attributs pour la détermination du succès relatif des différentes espèces dans différentes conditions environnementales était déjà supposé au début de l’écologie elle-même (Darwin et Wallace, 1858; Haeckel, 1866; Raunkiӕr, 1934; Schimper, 1898; Warming et Vahl, 1909). De plus, l’importance que prendrait le passage de l’identité taxonomique vers l’identité fonctionnelle dans les analyses était déjà préssenti il y a plus de 100 ans: « Just as species are the units in systematic botany, so are growth-forms the units in oecological botany. […] It cannot be sufficiently insisted that the greatest advance, not only in biology in its wider sense, but also in oecological phytogeography, will be the oecological interpretation of the various growth-forms: from this ultimate goal we are yet far distant. » (Warming et Vahl, 1909, chapitre 2, page 5). Comme préssenti cependant, cette vision était effectivement bien avant son temps, ne faisant l’objet que d’une simple note de bas de page 20 ans plus tard: « It has often occurred to the writer that much of the structural variation in … [a community] … would disappear if those taxonomic units which have the same vegetational form and behavior could be considered as a single ecological unit. » (Gleason, 1926). Il a donc fallu des décennies avant que cette idée du passage de l’identité taxonomique à l’identité fonctionnelle ne prenne vraiment racine dans la vision et la méthodologie des écologues. De fait, traditionnellement les espèces (ou populations) ont été les unités d’observation utilisées en écologie des communautés. Non seulement cette façon de faire réduit le potentiel d’extrapolation des résultats entre régions avec peu ou pas d’espèces communes, mais elle devient aussi très vite difficilement applicable lorsque le nombre 9 d’espèces augmente (par exemple, pour l’utilisation des équations de Lotka-Volterra). Quelques exceptions existent, dont l’analyse de distribution d’abondance des espèces (DAE), qui permet d’intégrer autant d’espèces que l’on veut et de comparer des communautés très différentes (McGill et al., 2007). Cependant, tous les modèles de DAE impliquent un haut degré de symétrie entre les espèces, ce qui est souvent qualifié d’indésirable (McGill et al., 2007). Pour remédier à cette situation tout en conservant le pouvoir de généralisation des DAE, l’utilisation des traits fonctionnels et l’analyse de la distribution des abondances relatives des espèces (à différencier de la distribution d’abondance des espèces, DAE) est un choix avantageux. Effectivement, comme la plupart des traits peuvent être mesurés sur la vaste majorité des espèces d’un même groupe – par exemple, les plantes vasculaires – les analyses utilisant l’identité fonctionnelle plutôt que taxonomique sont plus facilement comparables entre communautés et à travers différentes échelles spatiales et un grand nombre d’espèces peut être aisément intégré dans les analyses (Reich et al., 1997; Shipley, 2007; Wright et al., 2004). De plus, les traits fonctionnels représentent une fonction, ce qui fait que sous un point de vue mécanistique, ils sont plus aisément et directement liés aux conditions environnementales qu’une identité taxonomique (Ackerly, 2003). C’est pourquoi les traits ont été proposés, et aujourd’hui sont largement acceptés, comme l’unité à étudier pour comprendre l’effet de l’environnement sur la structure des communautés (Grime, 1974, 1965; Keddy, 1992). Les premiers développements théoriques modernes de cette approche ont consisté à regrouper les espèces en groupes fonctionnels où les espèces d’un même groupe possèdent des valeurs de traits similaires et donc ont des besoins et fonctions écologiques – une niche – similaires (Grime, 1974, 1977; Tilman, 1988). Cette niche écologique englobe donc deux aspects: les traits de réponse (besoins) et les traits d’effet (fonctions) (Lavorel et Garnier, 2002; Lavorel et al., 1997). Les traits de réponse représentent la réponse – ou l’adaptation – des espèces à des contraintes environnementales telles que le pâturage (Díaz et al., 2007b) alors que les traits d’effet représentent la contribution des espèces à des processus écosystémiques tels que la productivité (Garnier et 10 al., 2004). Il est à noter qu’un même trait puisse à la fois jouer le rôle de trait de réponse et de trait d’effet. L’utilisation des traits fonctionnels est aujourd’hui très populaire en écologie, notamment pour prédire quantitativement i) la réponse des populations et des espèces aux changements environnementaux, ii) l’assemblage des communautés qui en résultent et iii) l’impact sur les propriétés écosystémiques (Grime, 2001; Lienin et Kleyer, 2012). Le passage des espèces aux traits est d’ailleurs considéré essentiel pour l’avancement de l’écologie des communautés (Grime, 2001; Laughlin et al., 2011; McGill et al., 2006) et des listes de traits supposés importants pour prédire la réponse des plantes aux changements environnementaux ont déjà été proposées (Laughlin, 2014; Reich, 2014; Weiher et al., 1999; Westoby, 1998; Westoby et al., 2002). C’est pourquoi des initiatives visant à collecter et partager les données sur les traits des espèces sont aussi de plus en plus populaires (par exemple: Klotz et al., 2002; Kleyer et al., 2008; Naeem et Bunker, 2009; Kattge et al., 2011). De plus, la dernière décennie a vu des avancées théoriques et statistiques importantes permettant une utilisation de plus en plus optimale des traits dans les modèles de prédiction en écologie (par exemple: Shipley et al., 2006; Webb et al., 2010; Laughlin et al., 2012; Enquist et al., 2015; Maire et al., 2015). Malgré l’importance que prennent les traits fonctionnels en écologie et les avancées réalisées dans leur utilisation, il est surprenant de constater à quel point certains éléments fondamentaux de l’écologie fonctionnelle sont toujours peu étudiés et compris, notamment i) les relations entre les traits et la valeur sélective des espèces, ii) les relations entre les traits et différentes variables environnementales et iii) le degré d’importance de la variabilité intraspécifique des traits (Shipley et al., 2015).

Importance des gradients environnementaux et leurs relations avec la structure des communautés

Gradients environnementaux et propriétés taxonomiques des communautés

Un gradient environnemental est un changement graduel et mesurable des conditions environnementales abiotiques dans le temps ou dans l’espace. Ce changement graduel peut influencer la distribution des espèces (Whittaker, 1956) ainsi que la force des interactions biotiques telles que la compétition (Grime, 1977) ou la facilitation (Bertness et Callaway, 1994). Une étape essentielle pour comprendre les patrons de distribution, d’abondance et de diversité des espèces est donc d’identifier et d’expliquer les corrélations entre ces gradients environnementaux et la structure des communautés. Ce but est expérimentalement poursuivi depuis déjà bien longtemps (Lawes et Gilbert, 1859), se concentrant d’abord sur l’effet qu’a l’environnement sur la richesse spécifique des communautés et l’abondance de certaines espèces au sein de celles-ci. Une variété de méthodes de régression et d’ordination ont d’ailleurs été développées pour l’analyse directe ou indirecte des gradients environnementaux et de leur effet sur l’abondance des espèces (Ter Braak et Prentice, 1988). Déjà dans les premières observations du Park Grass Experiment, l’augmentation de l’acidité et de la teneur du sol en nutriments a été démontrée comme affectant grandement la composition des communautés, entre autre en diminuant la richesse spécifique (Silvertown et al., 2006 et références citées). L’équité (evenness) des espèces semble aussi être affectée par la qualité des sols (Bernard-Verdier et al., 2012). L’importance des caractéristiques du sol a été davantage soulignée dans les travaux d’Araya et al. (2011), où la teneur en eau du sol semble être un facteur d’importance globale déterminant – au moins en partie – la composition des communautés. La richesse spécifique des communautés est affectée par une multitude d’autres facteurs, dont l’utilisation des terres (Garnier et al., 12 2007; Gaujour et al., 2011), l’altitude, les perturbations, le stade de succession, la diversité de l’habitat ou les précipitations (Palmer, 1994 et références citées). 1

Les réponses des traits à l’environnement

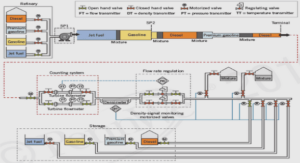

Comme mentionné à la section 1.2, les traits fonctionnels des plantes – pouvant représenter une adaptation à l’environnement – peuvent être fortement liés aux conditions environnementales. Cette relation entre trait et environnement a pour origine le fait qu’une espèce donnée ne peut pas être adaptée à toutes les conditions environnementales possibles (Darwin et Wallace, 1858; MacArthur et Levins, 1967) et, par conséquent, les contraintes environnementales imposent des compromis fonctionnels aux individus (Grime, 1979; Tilman, 2004), ce qui limite l’étendue de leur niche spécifique (Hutchinson, 1957; Tilman, 2004). Les traits sont ainsi des éléments clés pour comprendre la réponses des espèces aux gradients environnementaux (Garnier et Navas, 2012; Gong et al., 2011). Christen Raunkiӕr fut le premier à développer ce domaine en catégorisant grossièrement les plantes selon leurs stratégies (leur forme de vie) qui leur permettent de survivre dans des conditions environnementales défavorables (Raunkiӕr, 1934). Ce concept fut ensuite davantage développé par Grime (1974) avec la définition de sa célèbre théorie C-S-R (Fig. 1.2). Cette théorie stipule que différentes combinaisons de deux facteurs environnementaux – la disponibilité des ressources et les perturbations – créent trois types de milieux « extrêmes » sélectionnant les traits des plantes: un milieu de stress (défini comme une entrave au développement des plantes suite à une restriction de la productivité primaire causée par une faible disponibilité des ressources, et non pas par la compétition), un milieu perturbé (défini comme une entrave au développement des plantes suite à la destruction physique des tissus végétaux) et finalement un milieu de compétition (définie comme la tentative de la part d’espèces voisines à utiliser les mêmes unités de lumière, d’eau, de 13 nutriments, d’espace ou d’autres ressources) où les niveaux de stress et de perturbation sont faibles. Or, les plantes doivent développer des stratégies pour survivre et se reproduire dans au moins une combinaison de ses conditions contraignantes; elles doivent avoir un haut niveau de compétition (C), être tolérante au stress (S) ou encore être de type rudéral (R).

SOMMAIRE |