Gestion de la redondance articulaire lors des mouvements du membre supérieur

Introduction

Le but de ce chapitre est de présenter le contexte de l’étude développée dans ce mémoire qui concerne l’utilisation d’indices quantitatifs afin de caractériser la coordination du membre supérieur lors du geste de préhension. Dans une première partie, nous rappelons la structure osteo-articulaire du membre supérieur afin de souligner sa richesse fonctionnelle. Ensuite, au travers d’une recherche bibliographique, nous nous proposons de définir rigoureusement les différentes notions relatives à la coordination motrice qui sont importantes pour la suite de notre exposé telles que la redondance, le principe d’optimalité et les synergies. En particulier, nous envisageons les différentes techniques permettant leur évaluation au travers d’indices quantitatifs. Ainsi, nous exposons la théorie de l’ « Uncontrolled Manifold » et les indices de coordinations issus de la robotique qui nous semblent pertinents. Par la suite, outre l’exposé des paramètres biomécaniques importants lors du geste de préhension, nous nous focalisons sur l’application à deux types de mouvements particuliers : le mouvement de préhension en présence d’un obstacle et lors d’une altération motrice chez le sujet tétraplégique afin d’évaluer les modifications de la coordination par rapport à des conditions contrôles. Lors de cette présentation, nous insisterons sur l’intérêt de la quantification de la coordination aussi bien chez le sujet valide que le sujet atteint d’une déficience motrice. Enfin, après la synthèse de l’étude bibliographique, nous présentons les indices de coordination adoptés qui sont issus du domaine du contrôle moteur mais aussi de la robotique et leur évaluation lors de mouvement de préhension en présence d’une contrainte extrinsèque et chez le sujet souffrant d’une lésion médullaire.

Anatomie du membre supérieur

Ostéologie

La redondance articulaire est le résultat de la structure anatomique complexe du membre supérieur. Celui-ci est composé des trois segments : le bras, l’avant-bras et la main (figure I.1). Il s’articule avec le tronc par l’intermédiaire de la ceinture scapulaire, composée de la clavicule et de la scapula. La clavicule est un os long, pair et non symétrique en forme de S italique. Elle se trouve sur la partie supérieure et antérieure du thorax entre le sternum à la scapula. Celle-ci est un os plat, pair et non symétrique de forme triangulaire se trouvant sur la partie supérieure et postérieure du thorax. Elle présente une surface articulaire de type sphéroïde répondant à la tête de l’humérus, l’os du bras, ainsi que des excroissances osseuses, le processus coracoïde et l’épines qui donnent insertion à plusieurs muscles. L’humérus est également un os long, pair et non symétrique formant le squelette du bras. Son extrémité supérieure s’articule avec la scapula. Au niveau distal, il présente deux surfaces articulaires : la trochlée qui répond à l’incisure trochléaire de l’ulna, et le capitatum qui répond à la fovéa de la tête du radius. Ces deux os sont des os longs, pairs et non symétriques formant le squelette de l’avant-bras. L’ulna se trouve du côté médial et est relativement fixe. Le radius se trouve au niveau latéral et représente la partie mobile de l’avant-bras. Il permet le mouvement de pronation supination en pivotant autour de l’ulna. Ces deux os s’articulent au niveau distal avec la première rangée des os du carpe. Enfin la main est décomposée en trois parties. Le carpe, la partie la plus proximale, est composé de deux rangées de quatre os plats, pairs et non symétriques formant un ensemble compact et peu mobile. La première rangée est composée des os scaphoïde, lunatum, triquetrum et pisiforme qui s’articulent avec les os de l’avant-bras. La seconde rangée est composée des os trapèze, trapézoïde, capitatum et hamatum, qui s’articulent avec la seconde partie de la main, les métacarpes. Se sont des petits os longs, pairs et non symétriques au nombre de cinq, un pour chaque doigts. Ils sont numérotés de un à cinq en partant de celui du pouce et sont indépendants les uns des autres. Ils s’articulent au niveau distal avec les phalanges, dernière partie de la main. Ce sont aussi des petits os longs, pairs et non symétriques qui forment le squelette des doigts. Les quatre doigts longs se composent de trois phalanges : proximale, intermédiaire et distale. Le pouce ne présente que deux phalanges, la proximale et la distale.

Arthrologie

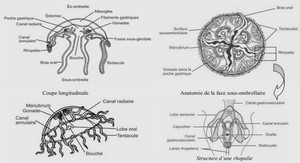

Les articulations sont des zones particulières se trouvant à la jonction de deux ou plusieurs segments. Il en existe plusieurs types. En fonction de la forme et de la nature des surfaces articulaires en contact, différents mouvements d’un segment par rapport à l’autre sont possibles. Chaque possibilité de mouvement d’une articulation est assimilée à ce que l’on appelle un degré de liberté (ddl). Kamina (Kamina, 1990) propose une synthèse des différents types d’articulations que l’on retrouve au niveau du membre supérieur (figure I.2). Figure I.2 : Synthèse des différents types d’articulations du membre supérieur (Kamina, 1990). I.2.B.a. L’épaule L’épaule est à la fois l’articulation la plus complexe du corps humain et celle qui offre les plus grandes possibilités de mouvement. Elle se compose de quatre points mobiles distincts : • L’articulation sterno-claviculaire : c’est une articulation en selle se trouvant à la jonction de la clavicule et du sternum. Elle présente deux axes de rotations, un vertical et un antéropostérieur. • L’articulation acromio-claviculaire : elle est de type arthrodie dont les surfaces articulaires planes sont juxtaposées l’une contre l’autre sans aucun emboîtement. Cette forme autorise une mobilité dans toutes les directions mais du fait de la présence de nombreux ligaments dans cette région, les possibilités de mouvements sont faibles. Chapitre I. Gestion de la redondance articulaire lors des mouvements du membre supérieur • L’articulation scapulo-thoracique : elle se caractérise par un espace de glissement planaire de la scapula sur la cage thoracique. Cette articulation est qualifiée de fausse articulation. • L’articulation gléno-humérale : c’est l’articulation propre du membre supérieur. Elle unit la tète de l’humérus et la cavité glénoïde de la scapula et est de type sphéroïde autorisant trois degrés de liberté en rotation.

Le coude

Le coude est l’articulation se trouvant entre le bras et l’avant-bras, mettant en jeu l’humérus, le radius et l’ulna. Deux types d’articulations sont combinés. L’articulation huméro-ulnaire est composée de la trochlée de l’humérus et de l’incisure trochléaire de l’ulna qui forme une liaison de type trochléenne n’offrant qu’un seul ddl en flexion. L’articulation huméro-radiale est une énarthrose de type sphéroïde permettant trois rotations. Cependant, du fait de la liaison radio-ulnaire de type trochoïde, la troisième rotation n’est pas permise. De ce fait seules la flexion et la rotation axiale (pronation/supination) sont autorisées.

Le poignet

Le poignet fait la liaison entre les deux os de l’avant-bras et la main. Il est composé de plusieurs articulations du fait de la complexité anatomique du carpe (huit petits os de forme cubiques disposés en deux rangés. L’articulation radio-carpienne est la partie principale de l’articulation du poignet et se situe entre la surface articulaire de l’extrémité distale du radius et les surfaces articulaires des os scaphoïde, lunatum et pyramidal, situés sur la première rangée du carpe. Elle est de type condylienne, ou en selle, ce qui offre deux ddl en rotation, une flexion extension et une abduction adduction appelée déviation radio-ulnaire. Du fait de l’aspect relativement compact du carpe et des métacarpes, seulement de faibles mouvements sont permis entre les différents éléments. Au niveau fonctionnel, cette région est considérée comme immobile. Une exception est faite au niveau du pouce qui présente des mouvements d’opposition par rapport aux quatre autres doigts.

INTROCUCTION GENERALE |