La réévaluation du taux d’actualisation et la question du risque

La révision du taux d’actualisation

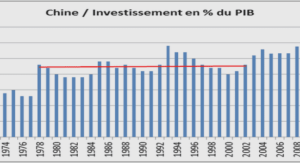

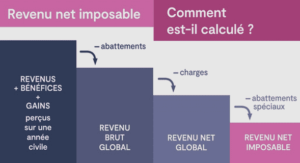

La formule générale de la valeur actuelle nette d’un investissement suppose l’utilisation d’un taux d’actualisation1 au dénominateur, qui a pour fonction essentielle de rendre comparables les flux économiques qui apparaissent à différents moments du temps. Ce taux fait l’objet de nombreux débats académiques et politiques. Historiquement, le taux d’actualisation public a été conçu en France comme un élément d’un dispositif permettant de décentraliser la décision d’investissement public tout en garantissant un financement correct de l’ensemble des investissements à réaliser au cours du Plan. Il reflète donc à la fois une préférence collective pour le présent et le souci de ne pas évincer les investissements privés rentables, d’où un taux qui est plus proche de la rentabilité avant impôt du capital privé que de la préférence pour le présent. En théorie, le taux devait permettre simultanément de sélectionner les projets et de dimensionner correctement l’ensemble des investissements publics. En 19852 , le taux d’actualisation avait été initialement estimé à 6 %3 , en raison du ralentissement de la croissance et de la baisse anticipée des taux de profit, puis relevé à 8 % pour tenir compte, d’une part, du risque collectif provenant de la forte incertitude sur la croissance (impact de l’ouverture de l’économie française) et pour éviter, d’autre part, que les investissements publics n’évincent les investissements industriels dans le secteur privé. Vingt ans plus tard, en juin 2004, le Commissariat général du Plan, à la demande du Premier ministre et dans le prolongement des décisions du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT, réunion du 18 décembre 2003), a engagé la révision du taux d’actualisation. Depuis plusieurs années, le taux de 8 % faisait l’objet de contestations assez fortes notamment parce que son usage conduisait mécaniquement à minorer considérablement ce qui se passe dans un futur éloigné. Sa révision a été décidée à la suite du rapport d’audit sur les grandes infrastructures de transport effectué par l’Inspection générale des Finances et le Conseil général des Ponts et Chaussées début 2003, qui conduisait à rejeter bon nombre de projets d’investissements dont la rentabilité était jugée insuffisante. Les élus ont eu alors le sentiment que ces conclusions, dont on expliquait qu’elles étaient liées en partie à l’utilisation d’un taux d’actualisation très élevé, remettaient en cause leur propre légitimité à décider des grandes orientations en matière d’investissement, alors qu’elles pouvaient se justifier au regard d’autres critères. Le taux d’actualisation se trouvait ainsi au centre d’une polémique qui imposait d’engager une révision maintes fois repoussée. Ne pas réviser le taux risquait en effet de fragiliser le calcul économique. La révision du taux d’actualisation a obligé à déconstruire les argumentaires et à poser la question plus théorique de la signification du taux d’actualisation public – ce qu’il était et ce qu’il n’était pas –, puis à procéder à sa révision en proposant un nouveau calibrage. Le rapport Lebègue a clairement établi que le taux d’actualisation détermine la valeur de bénéfices certains futurs en termes de bénéfice certain présent et qu’il doit être révisé régulièrement dans le cadre d’une prospective de la croissance économique.

Le taux d’actualisation et la prise en compte du risque

La révision du taux d’actualisation a nécessité que soient tranchés au préalable trois débats polémiques concernant l’articulation du taux avec les préoccupations du développement durable (la prise en compte du développement durable ne suppose-t-elle pas de passer par la prise en compte d’un taux très faible, voire nul ?), avec la contrainte budgétaire (la prise en compte de la contrainte budgétaire ne doit-elle pas se traduire au contraire par une augmentation du taux d’actualisation ?), et enfin, avec la prime de risque (le risque global pris par la collectivité ne doit-il pas conduire à augmenter le taux d’actualisation ?). Le rapport Lebègue a clairement répondu non à ces trois questions. Pour ce qui concerne le risque, le rapport a volontairement écarté dans la détermination du taux d’actualisation public la prise en compte du risque dans la valorisation. Cette dichotomie de l’analyse (saisir le risque d’un côté pour lui-même et utiliser un taux sans risque par ailleurs) constituait une avancée considérable dans la culture de l’évaluation en France, et portait en germe une clarification méthodologique compatible avec l’intérêt général. Utiliser un prix et un seul, tel que le taux d’actualisation, pour traiter de deux valeurs, le risque et le temps, ne peut en effet qu’être source de confusion et d’inefficacité. C’est particulièrement vrai dès lors que les éléments de risques des projets et leur inscription dans le temps sont très hétérogènes. Le rapport Lebègue a réfléchi à la pratique qui consiste à augmenter le taux d’actualisation pour intégrer le risque. Cette proposition vient de l’idée que l’on se fait du comportement du décideur qui, considérant un investissement, va exiger une rentabilité plus ou moins importante selon le risque qu’il associe au projet, au secteur économique concerné, au pays dans lequel ce projet est envisagé, etc. Le décideur ne s’engage sur un projet que si la rentabilité attendue est suffisante pour compenser le risque pris. Entre deux projets de rentabilité espérée identique, il optera pour celui dont le risque est le plus faible et ne le réalisera que si son aversion pour le risque est compensée par les avantages nets espérés. La prise en considération du risque peut se traduire in fine par des exigences de taux de rentabilité financière moyens de niveaux élevés pouvant atteindre 10 %, 15 %, voire 20 %, lesquels clairement ne sont pas des taux d’actualisation purs1 . En transposant ce comportement au niveau de la collectivité (passage de la VAN financière au bénéfice actualisé socioéconomique et environnemental), on pourrait considérer qu’une fois le taux sans risque déterminé, une solution consisterait à augmenter d’une certaine valeur le taux d’actualisation « sans risque » pour y intégrer globalement un « risque moyen » sur l’ensemble de l’économie. Sauf à faire l’hypothèse déraisonnable que tous les risques se valent, cette solution n’est pas acceptable. Peut-être fait-on ainsi une assimilation entre taux d’actualisation et taux d’intérêt, ce dernier tenant compte très classiquement du risque couru par le prêteur. C’est là un argument qui a de fait pesé dans les compromis passés pour décider du taux d’actualisation « sans risque ». L’argumentation reposait notamment sur le fait que la collectivité a, dans l’ensemble, plus de mal que le secteur privé à anticiper les risques, le décideur ou le fonctionnaire public étant moins impliqué dans la responsabilité de décisions dont les conséquences se font souvent sentir à plus long terme, ce qui peut se traduire par une tendance à surestimer les avantages du projet et à en sous-estimer les coûts. On peut toutefois s’interroger sur l’existence réelle et généralisée d’une réticence, voire d’une répulsion des pouvoirs publics à prendre en compte le risque, compte tenu de leur capacité à mutualiser les aléas affectant les différents secteurs de l’économie. La commission chargée de la révision du taux d’actualisation a estimé dès lors qu’il était nécessaire de bien distinguer les incertitudes directement liées au projet (par exemple le niveau de trafic attendu dans un projet de transport, les coûts de construction, a fortiori les risques techniques ou technologiques) des risques plus globaux (incertitude sur l’évolution de la croissance économique ou démographique, de la demande générale de trafic routier, urbain ou ferroviaire, des consommations sur tel type de produits, etc.) qui affecteront le contexte dans lequel tous les projets retenus seront réalisés. Ces différents types de risques nécessitent des traitements différenciés. On comprend dès lors que les risques spécifiques d’un projet doivent être appréciés pour le projet lui-même et que cette appréciation ne puisse se satisfaire d’un taux d’actualisation qui intégrerait un risque moyen sur un secteur économique donné. La pratique consistant à appliquer une prime de risque indépendante des caractéristiques du projet a sans doute le mérite de la simplicité, mais elle n’est pas économiquement fondée. Le rapport conclut qu’une telle pratique n’a même aucun sens, ne serait-ce que parce qu’elle traite de manière identique les projets intrinsèquement peu ou très risqués. Il envisage plutôt d’imaginer des taux d’actualisation intégrant un risque moyen qualifié non plus sur l’ensemble de l’économie mais secteur par secteur. Mais on perdrait alors la cohérence que seul un taux d’actualisation unique peut apporter. Il conclut donc que se résigner à augmenter forfaitairement le taux d’actualisation sans traiter la question du risque de manière circonstanciée, projet par projet, serait faire preuve d’une légèreté coupable.