L’internement d’une personne atteinte d’un trouble mental se définit, au sens de l’article 2 de la loi relative à l’internement du 5 mai 2014, comme « une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société ». La mesure de l’internement allie d’une part l’aspect curatif et d’autre part l’aspect sécuritaire (Cartuyvels, Champetier & Wyvekens, 2010).

Contrairement aux peines privatives de liberté, l’internement est une mesure octroyée à la personne pour laquelle un lien de causalité a pu être relevé entre son trouble mental et les faits commis. On reconnait alors cette personne comme irresponsable et c’est à cette condition qu’elle peut être soumise à une mesure d’internement (Cartuyvels, Champetier & Wyvekens, 2010 ; Cartuyvels, 2018). Pour qu’on lui reconnaisse cette irresponsabilité, l’auteur des faits doit répondre aux trois critères énoncés dans l’article 9 de la loi relative à l’internement, afin que les juridictions d’instruction ou les juridictions de fond puissent prononcer la mesure : il doit avoir « commis un crime ou un délit portant atteinte ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers » ; il doit au moment du jugement, être atteint « d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes » et enfin, il existe un danger que la personne « commette de nouveaux faits tels que visés » au premier critère « en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque ».

Afin de rendre son jugement, le juge doit se baser sur l’expertise médico-légale, rendue obligatoire par la loi du 5 mai 2014 (Cartuyvels, Nederlandt, Basecqz & Vansiliette, 2018). Le but de cette expertise est d’évaluer la présence du trouble mental grave tant au moment des faits, qu’au moment de l’expertise (Cartuyvels, 2018).

L’internement, contrairement à la peine, est une mesure indéterminée dans le temps. L’interné ne sera donc libérable définitivement que s’il répond aux critères de l’article 66 de cette même loi, c’est-àdire « à l’expiration du délai d’épreuve prévu » de la libération à l’essai, et « à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu’il n’y ait raisonnablement plus à craindre qu’à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d’autres facteurs de risque, la personne internée commette à nouveau des infractions visées à l’article 9, §1, 1° » (loi du 5 mai 2014).

Les lieux de placement

La loi permet à la chambre de protection sociale (CPS) de désigner l’établissement dans lequel l’internement doit s’effectuer. Parmi ces institutions, elle prévoit « un établissement ou une section de défense sociale », « un centre de psychiatrie légale ou […] un établissement privé » (Cartuyvels, 2018, p.402). La Wallonie comprend l’Etablissement de Défense Sociale de Paifve. Quant aux Centres de Psychiatrie Légale, seule la Flandre, et plus particulièrement les villes d’Anvers et de Gand, possède deux CPL (DGEPI, 2017). Enfin, l’Hôpital Psychiatrique Sécurisé Les Marronniers, à Tournai, ainsi que l’Unité Sécurisée de Protection Sociale le Chêne aux haies (pour les femmes), à Mons, sont des établissements gérés par une institution privée, par une Région ou une Communauté (Cour d’appel de Mons, 2019). En ce qui concerne les annexes psychiatriques, il ne s’agit normalement pas de lieux de placement (Cartuyvels, 2018). La première loi de défense sociale de 1930 désignait ce lieu pour la mise en observation, mais également comme un lieu de passage en attendant l’établissement où la personne exécutera sa mesure (Cartuyvels, Champetier & Wyvekens, 2010). Si dans la réalité, les choses semblent bien différentes (Cartuyvels, 2018) nous n’envisagerons pas le débat dans le cadre de ce travail.

La chambre de protection sociale

Citée ci-dessus, les CPS appartiennent au tribunal de l’application des peines, et remplacent les anciennes commissions de défense sociale (CDS). Ce sont des chambres spécifiquement compétentes pour les internés et le suivi de leur trajectoire. Elles se composent d’un magistrat président, d’un assesseur en psychologie clinique et d’un assesseur spécialisé dans la réinsertion sociale (Cartuyvels, 2018). Outre la décision du placement et l’octroi de la libération définitive, elles peuvent décider des différentes modalités d’exécution de la mesure : la permission de sortie (PS), le congé, la détention limitée (DL), la surveillance électronique (SE) et la libération à l’essai (LE) (loi du 5 mai 2014).

Le contexte légal

La première loi belge, en matière d’internement, fut la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, visant ceux que l’on appelait « aliénés délinquants » (Cartuyvels, 2017, p.93 ; 2018, p.396). Plus de trente ans après son entrée en vigueur, c’est la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale des anormaux et des délinquants d’habitude qui y apporte les premières modifications (Cartuyvels, Champetier & Wyvekens, 2010). Ensuite, ce n’est qu’en septembre 1996 que se met en place une première « commission de révision de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 » (2007, n°2841/004, p.33) qui finira par déposer le « rapport Delva » (2007, n°2841/004, p.33) au mois d’avril 1999. Le projet d’une nouvelle loi relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental sera déposé à la Chambre des Représentants de Belgique, le 10 janvier 2007 (n°2841/001). La nécessité d’une nouvelle loi se justifie entre autres à la suite des critiques faites à l’égard de la loi de 1964 et par un souci de cohérence avec les réformes entreprises au sujet des condamnés (2007, n°2841/001). Mais surtout, comme l’explique Mme Onkelinx, ministre de la justice de l’époque, « les connaissances psychiatriques, médicales, criminologiques et pénologiques ont fortement évoluées ces dernières années et justifient que la loi soit adaptée à ces différents changements » (2007, n°2841/001, p. 6) .

La loi du 21 avril 2007, qui n’est jamais entrée en vigueur, prévoyait de nouvelles modalités d’exécution de la mesure, dont « les définitions et les conditions d’octroi de ces modalités correspondent autant que possible à celles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe du détenu, mais en tenant compte ici de la spécificité de l’internement, à savoir l’état mental de la personne et le caractère à durée indéterminée qui caractérise l’internement » (2007, n°2841/001, p.10). Avant même sa publication au moniteur belge, certains diront déjà que « le projet de loi fait, en outre, trop peu la distinction entre les mesures de sécurité prises à l’égard des internés et la peine ». (2007, n°2841/004, p.37).

Dans la proposition de loi relative à l’internement des personnes, visant à remplacer la loi du 21 avril 2007, le sénateur Bert Anciaux rejoint les nombreuses critiques à l’égard de cette loi du 21 avril 2007 du fait de sa trop grande inspiration du SJE des condamnés et de leurs peines (2013, n°5-2001/1). Il rajoute que leur situation est bien différente, notamment en ce qui concerne le trajet de soins mais également la flexibilité et la dynamique de leur parcours. Il explique enfin qu’une absence de souplesse et de flexibilité dans la définition des procédures et du parcours d’internement est contraire à l’objectif thérapeutique (2013, n°5-2001/1).

Il aura fallu attendre le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’internement du 5 mai 2014, pour changer de régime législatif et abroger la loi de 1930, modifiée par la loi de 1964 (Cartuyvels, 2017). Malgré les critiques à l’égard de la loi du 21 avril 2007 et sa « dimension sécuritaire » (Garcet, 2015, p.1257) dominante, la loi du 5 mai 2014 reste calquée sur cette dernière, particulièrement sur les modalités d’exécution de la mesure, les conditions et leurs contre-indications. Cependant, pour répondre à la critique de la rigidité et du manque de souplesse, le concept du trajet de soins est inséré dans la loi (Cartuyvels, Nederlandt, Basecqz & Vansiliette, 2018) et supprime l’octroi progressif des modalités, qui avait été envisagé à l’article 25 de la loi du 21 avril 2007. Nombreux étaient les intervenants qui insistaient sur le fait qu’avoir accès directement aux différentes modalités faciliterait l’accès des internés aux trajets de soins hors établissement (2013, n°5-2001/1).

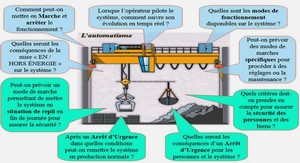

Parmi les modalités d’exécution de la mesure, la loi relative à l’internement des personnes prévoit la surveillance électronique à l’article 24 : « la surveillance électronique est une modalité d’exécution de la décision d’internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée en dehors de l’établissement, selon un plan d’exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques ». La SE ne peut être octroyée que pour six mois, prolongée maximum une fois de six mois (art. 41, loi du 5 mai 2014). Le système le plus utilisé actuellement est le bracelet placé à la cheville, qui émet un signal GPS (Watson & Choo, 2021), c’est-à-dire qui transmet au centre de surveillance électronique (CSE) le positionnement de l’individu. En cas de non respect des horaires et des zones géographiques délimitées au préalable (Watson & Choo, 2021), le CSE reçoit une alerte.

Lors des travaux préparatoires de la loi de 2014, les participants se sont à nouveau basés sur les avantages avancés pour la SE dans les travaux préparatoires de la loi du 21 avril 2007. Cette loi présentait la modalité comme préparant petit à petit l’interné à réintégrer la société, et considérée au même titre que la DL comme « des régimes transitoires et progressifs vers une libération à l’essai » (2007, n°2841/001, p.12). Le directeur d’un hôpital psychiatrique rajoutait que « la surveillance électronique peut être la modalité la plus adaptée pour un interné, pouvant être maintenue sans inconvénient pendant plusieurs années. La libération à l’essai peut être excessive » (2007, n° 2841/004, p. 75).

INTRODUCTION |